こんばんは。新宿区議会議員の伊藤陽平です。

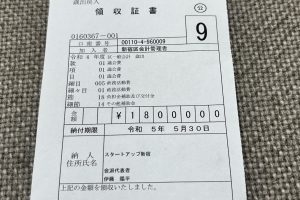

地方議員の住所が非公開となる動きが広がり、あわせて株式会社における代表取締役の住所も非公開とされるようになりました。(青ヶ島は除く)

これは、プライバシーの保護や個人の安全性を重視する時代の流れを反映したものです。

私もかつて被害にあったことがありますが、そもそも住所公開の制度は、自宅に押しかけたり、嫌がらせをしたりといった目的で利用されるべきものではありません。

社会的責任のある立場の人物と連絡を取るため、または債権者が適切に請求できること等を目的とした制度でした。

現代では住所を開示しなくとも、電話やメール、SNSなど多様な連絡手段が存在し、ある意味ではいつでも連絡が取れるような社会になっています。

こうした状況の中で、住所を公開し続ける必要性については、見直しが進んでいるのも自然な流れかもしれません。

一方で会社法の観点から見ると、株式会社以外の会社形態、たとえば合名会社や合資会社といった持分会社では、いまだに代表社員などの住所は公開されています。

これらの会社では出資者が直接経営に関与し、特に合名会社では無限責任を負うため、会社の財産が不足した場合でも個人の資産で弁済を行う必要があるとされています。

そのため債権者が請求先を特定できるように、住所の公開が求められてきました。

合同会社についても有限責任ではありますが、出資者同士の人的な信頼関係を前提としているため、現在のところ代表社員の住所は原則として公開されています。

とはいえ、プライバシーの重要性が高まる時代においては、合同会社の代表社員の住所についても非公開とする方向で見直す余地があるのではないかと感じています。

さらに、ブロックチェーンや暗号技術の進展により、プライバシーを保ちながらも信頼性を確保する仕組みが現実のものとなってきました。

技術の力を活用すれば、住所という個人情報を公開しなくても、債権者の保護や社会的責任を果たす道がより広がるかもしれません。

プライバシーを守りながらも、必要な透明性や信頼性をどう確保していくか。これからの制度設計において重要なテーマのひとつになると考えています。

それでは本日はこの辺で。